Le consommateur ne connait pas toujours les exigences qui se cachent derrière les différents logos figurant sur les étiquettes des produits bio. Parmi eux, celui de Biopartenaire est certainement le moins connu. Il mérite pourtant de l’être ! Nous nous sommes entretenus avec Patricia de la Fouchardière, responsable communication de l’association, qui nous éclaire.

Un petit mot sur l’histoire de Biopartenaire ?

Un petit mot sur l’histoire de Biopartenaire ?

Nous sommes nés au début des années 2000. A l’époque, Max Havelaar et IMO étaient les garanties équitables les plus connues, mais rien n’existait dans leur cahier des charges concernant l’engagement avec les producteurs dans la durée. L’idée était donc d’aller plus loin que ce qui existait en créant un cahier des charges incluant entre autres cette idée d’engagement, qui serait contrôlé par Ecocert.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette notion d’engagement est importante ?

Acheter au prix juste ne suffit pas. Si un intervenant achète une année au prix juste à un producteur, et l’année d’après à son voisin, le producteur n’a pas de visibilité sur le long terme. Il ne peut pas avancer, construire, investir ni même travailler la qualité de son produit. Il était donc important d’établir un cahier des charges qui garantisse un réel engagement de partenariat d’au minimum trois ans entre producteur et acheteur, avec bien sûr un prix garanti – qui peut aussi être réévalué en fonction de mauvaises récoltes – mais aussi un engagement en quantité sur plusieurs années. Ce qui en découle, c’est toute la différence entre le prix et le revenu.

Quel est le périmètre géographique visé par la labellisation Biopartenaire ?

Au début, c’était les pays du Sud. Mais il était évident que les producteurs français avaient également besoin d’une vision à long terme pour pouvoir avancer. Il était donc nécessaire que cette labellisation puisse les intégrer, ce qui est le cas depuis une dizaine d’années.

Y a-t-il des cahiers des charges différents pour la filière française et celle des pays du Sud ?

Nous sommes aujourd’hui arrivés à ce qu’il n’y en ait qu’un. Il s’agit avant tout d’établir des partenariats entre producteurs et acheteurs, avec l’idée que le producteur puisse vivre, qu’il se trouve en France ou à l’étranger. Un seul cahier des charges peut le garantir, même si les critères de contrôle diffèrent, comme les situations aussi.

Quelles spécificités avez-vous notamment identifiées concernant les pays du Sud ?

Il est nécessaire que les producteurs de certaines denrées agricoles (sucre, cacao, café, bananes par exemple) puissent avoir des cultures vivrières à proximité. En effet, Il arrive malheureusement souvent que des producteurs achètent au prix fort des aliments de première nécessité pour vivre, alors qu’ils pourraient facilement les cultiver pour presque rien.

Une des spécificités de votre label réside dans le fait qu’une filière ne peut être garantie équitable si elle n’est pas

bio. Pourquoi estimez-vous que ces deux exigences doivent être liées ?

Pour nous, l’idée même de certification équitable implique le bio, notamment parce qu’on se soucie des travailleurs agricoles qui peuvent être exposés à des polluants très nocifs en agriculture conventionnelle. Mais nous pensons aussi que dans l’autre sens, tout engagement en culture bio devrait être lié à une pratique équitable. Il nous semble qu’il s’agit là de deux versants d’une même problématique sociale.

Que certifiez-vous au final ? Des produits ou une démarche ?

C’est important : nous ne contrôlons et ne labellisons pas exclusivement un producteur, mais toute une filière. Cela concerne la matière première, mais également les hommes et femmes qui y sont liés. Dans le cas du Pain de Belledonne par exemple, on contrôle les céréaliers qui cultivent le blé, le meunier et la boulangerie. C’est vraiment la filière qui est engagée. Pour le chocolat Kaoka, on parle d’une relation entre Kaoka et tous les producteurs de cacao qui sont liés à la structure.

Est-il déjà arrivé que la condition des femmes soit évoquée à propos de votre garantie ?

Oui, particulièrement sur certaines filières comme l’argan ou le karité. Ce sont des métiers qu’exercent des femmes, qui leur permettent de vivre et de faire vivre leur famille. Sur la récolte du karité notamment, des femmes accèdent à leur indépendance grâce à ces emplois, dans un pays où tout n’est pas toujours facile de ce point de vue.

Du fait de l’engagement Biopartenaire, constatez-vous des progrès particulièrement visibles dans certaines fili ères ?

ères ?

Reprenons l’exemple de Kaoka : cette filière a multiplié son rendement par deux et parfois même plus, parce que le partenariat avec les producteurs a amené de nouvelles techniques, dont le greffage des arbres. De manière générale, la hausse de qualité permet également de meilleurs revenus. Mais le bénéfice de la démarche n’est pas toujours visible sur le produit. Voici un exemple moins facilement identifiable : il arrive très souvent qu’un producteur apprenne à mieux calculer ses coûts de revient grâce à un partenariat. Il est alors plus assis pour négocier au sein de la filière Biopartenaire, mais également avec d’autres clients.

Ce type de partenariat a-t-il une influence sur l’emploi ?

Prenons à présent une entreprise comme la Réserve de Champlat, en France : sa démarche permet de conserver ou de faire revivre des métiers qui avaient disparu, comme la culture de tomate en plein champ, le travail des sauces tomate à la main… On a aussi des métiers de cueilleurs de plantes qui réapparaissent et redynamisent des villages, avec un nouveau type d’économie, plus « circulaire », plus cohérente.

Un label de plus, c’est bien, mais le consommateur et parfois même les distributeurs finissent par ne plus comprendre…

Un label de plus, c’est bien, mais le consommateur et parfois même les distributeurs finissent par ne plus comprendre…

Concernant les professionnels, il s’agit d’un label qu’on ne trouve qu’en magasin du réseau bio spécialisé, c’est donc un engagement de plus qui garantit la cohérence de ce réseau. Côté consommateur, je dois dire que je ne suis pas sûre que la démarche Biopartenaire ait bien été repérée… Il n’y a pas eu beaucoup de communication autour de cette labellisation. Nos filières étant aujourd’hui bien établies, il devient nécessaire d’informer davantage.

Combien de filières sont aujourd’hui labellisées Biopartenaire ?

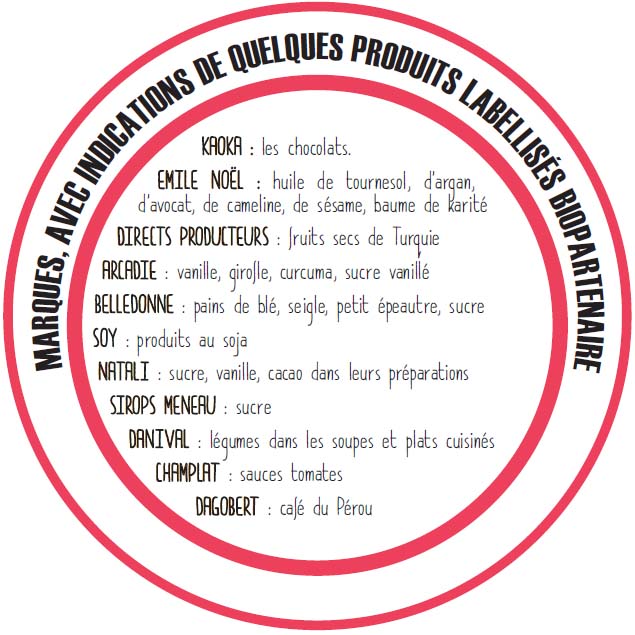

42 filières, dont certaines sont très importantes, comme le sucre, le cacao… Mais ces 42 filières représentent environ une centaine de matières premières. Pour comprendre, prenons l’exemple de la filière Biopartenaire d’Arcadie à Madagascar, qui est une filière contrôlée : on y produit plusieurs denrées, comme la vanille, le girofle, le poivre vert, le curcuma, etc. Ou la filière fruits secs de Pépite en Turquie, qui regroupe à la fois les raisins, figues, noisettes, abricots et d’autres fruits encore.

Combien cela représente-t-il de produits disponibles ?

Combien cela représente-t-il de produits disponibles ?

Environ 400 produits disposent du logo sur l’étiquette, et autant encore si l’on ajoute les produits disponibles en vrac ou pour la restauration hors domicile.

Ce chiffre est-il à la hausse ?

Oui, notamment parce que beaucoup de très jeunes entreprises n’imaginent pas se lancer sans être labellisées Biopartenaire. Et nous avons de nouvelles grosses filières en cours, notamment sur les produits laitiers.

Nous serons attentifs à votre démarche, et soucieux de valoriser les produits qui en découlent ! Un mot sur votre logo pour terminer ?

Ce sont deux personnes qui se soutiennent pour avancer ensemble. Auparavant, l’un était plus haut que l’autre, avec l’idée que les relations n’étaient a priori pas forcément équilibrées. Aujourd’hui, nous mettons en avant le fait que le but, c’est d’avancer ensemble : ils sont partenaires, dans tous les sens du terme.

JM