Figues, abricots, raisins, amandes ou noisettes séchés, autant de produits emblématiques du circuit bio. Parce que ce sont de véritables aliments, et autant d’alternatives à de trop nombreuses sucreries. Parce qu’ils permettent d’accéder aisément à une source d’énergie et de nutriments de qualité. Emblématiques, parce que la culture bio, grâce à ces gourmandises, a pu réaliser de belles percées en des pays qui se laissaient trop facilement embarquer dans de terrifiantes stratégies chimiques d’appauvrissement des sols et des personnes. Et aussi, il est vrai, parce que le commerce conventionnel n’a jamais daigné faire une place digne à ces merveilleux produits, certainement trop rustiques en l’état pour figurer autrement qu’au compte-gouttes dans de bien maigrelets sachets d’aides à la pâtisserie.

Figues, abricots, raisins, amandes ou noisettes séchés, autant de produits emblématiques du circuit bio. Parce que ce sont de véritables aliments, et autant d’alternatives à de trop nombreuses sucreries. Parce qu’ils permettent d’accéder aisément à une source d’énergie et de nutriments de qualité. Emblématiques, parce que la culture bio, grâce à ces gourmandises, a pu réaliser de belles percées en des pays qui se laissaient trop facilement embarquer dans de terrifiantes stratégies chimiques d’appauvrissement des sols et des personnes. Et aussi, il est vrai, parce que le commerce conventionnel n’a jamais daigné faire une place digne à ces merveilleux produits, certainement trop rustiques en l’état pour figurer autrement qu’au compte-gouttes dans de bien maigrelets sachets d’aides à la pâtisserie.

Aussi vous les a-t-on déjà largement présentés, ces fruits secs bio… De près, de loin, sous différentes marques et toujours avec le même enthousiasme de notre part, car ils sont les fruits de belles histoires.

Aussi vous les a-t-on déjà largement présentés, ces fruits secs bio… De près, de loin, sous différentes marques et toujours avec le même enthousiasme de notre part, car ils sont les fruits de belles histoires.

Nouvel article sur le sujet à l’occasion d’une nouvelle aventure : celle qui nous lie désormais commercialement à Philippe Sendral et à son programme « Direct Producteurs ». Aucune rupture dans ce choix, Philippe ayant déjà largement contribué à l’approvisionnement de Satoriz en fruits secs depuis quelques années. Mais sa proximité avec la « source » mérite d’être contée, parce qu’elle est une belle image de ce que peut être le commerce, quand il a du sens.

Nous voici donc en route pour une approche de la genèse d’un projet bio, du cheminement de la marchandise et de tous les rouages attenants. À toi Philippe !

Peux-tu nous présenter ton parcours ?

J’ai 39 ans et suis ingénieur agronome de formation. Une voie vers laquelle je me suis orienté parce que je rêvais de faire du développement agricole dans les pays du Sud. Je suis par ailleurs avide de rencontres, et j’ai la passion des cultures étrangères avec notamment une fascination pour le Sud-Est asiatique, l’Inde, la Birmanie, le Vietnam, où j’ai travaillé dans les rizières, les plantations d’hévéa… C’est ce double aspect agronomique et relationnel qui m’a fait aller vers ce qu’on appelle le « sourcing » : il s’agit de partir à la recherche des produits là où on les cultive, auprès des producteurs.

« Là où on les cultive », pour les fruits secs… C’est loin ?

À la base, ce sont des spécialités du bassin méditerranéen, le climat convenant à la fois pour produire les fruits et pour les faire sécher. Mais on en trouve aujourd’hui dans le monde entier avec les mangues du Burkina Fasso, les bananes séchées d’Équateur, les noix de cajou du Sri Lanka, etc.

Ton parcours semble avoir été tout simple : je fais des études, puis je me promène partout dans le monde… Est-ce que ça a été aussi facile ?

Ton parcours semble avoir été tout simple : je fais des études, puis je me promène partout dans le monde… Est-ce que ça a été aussi facile ?

J’ai tout de suite eu la chance de travailler à l’international, et rapidement dans le commerce des fruits secs bio. Avec une petite parenthèse dans le fruit sec conventionnel, ce qui m’a permis de mesurer l’écart dans les démarches… Je suis vite revenu au bio ! Pour chercher et valoriser des filières, mais à ma manière, toujours avec l’idée de rencontres qui me font vibrer et qui se soldent par de vraies relations.

Comment trouve-t-on une filière, ou comment la monte-t-on ?

C’est très long… L’histoire commence en général par le bouche-à-oreille : j’ai un réseau de connaissances sur chaque continent, tissé sur une quinzaine d’années, que j’active à chaque fois que j’ai besoin de monter un projet. Ce sont notamment des agronomes, que je rencontre à l’occasion de colloques ou dans les universités, et qui connaissent bien le terrain dans des régions très précises. Ça se termine en général par « va voir untel de ma part » ! Puis il faut aller sur le terrain, sillonner, visiter une ou plusieurs coopératives, y revenir plusieurs fois… Beaucoup de visites n’aboutissent pas. Et parfois, un projet se monte.

Ces projets démarrent-ils à zéro sur place ?

Ces projets démarrent-ils à zéro sur place ?

On peut avoir affaire à une coopérative déjà certifiée qu’on contribuera à développer, ou être à l’origine de sa certification, ou de sa conversion… Dans ce cas-là, c’est trois ans de plus… Mais ce qui est la constante partout dans le monde, c’est qu’on travaille bien avec les gens qu’on connaît. Et même lorsque tout va bien il faut entretenir la relation et se voir régulièrement, manger ensemble…

Sympa !

C’est sympa… et nécessaire ! Car l’unité d’échange en commerce international, c’est le container, soit une vingtaine de tonnes… On ne commande pas de telles quantités à une personne qu’on ne connaît pas !

Ton métier a donc d’abord consisté à « sourcer » les fruits secs pour plusieurs sociétés. Aujourd’hui, tu vas plus loin en lançant ta propre marque, « Direct Producteurs », qui nous vaut ce sujet dans Sat’Info. Quelle est la raison de son existence ?

C’est une manière de sécuriser les filières que je monte, de les inscrire dans la durée, sous la garantie d’une marque. Mais je continue parallèlement à travailler « en sourcing » pour d’autres, et notamment l’industrie. Une complémentarité indispensable que l’on peut facilement comprendre : si on achète les plus beaux fruits pour la vente aux consommateurs, on ne peut pour autant pas laisser les moins beaux fruits* sur les bras du producteur. En travaillant pour « Direct Producteurs » mais également pour les biscuitiers et les fabricants de müesli, on donne la possibilité au producteur de valoriser l’ensemble de sa production.

* Il s’agit d’écarts de triage, de petits fruits, de noisettes ou d’amandes cassées… Des produits moins beaux visuellement, mais de même qualité gustative.

On connaît d’autres marques de fruits secs qui ont une approche comparable à la tienne. Mais est-ce le cas pour l’ensemble du marché bio ?

Pas vraiment, non… La plupart des achats se font par le biais d’importateurs européens qui jonglent en achetant des produits tantôt à une coopérative, tantôt à une autre, selon les opportunités du marché, les prix, etc. Le travail de ces importateurs, ce n’est pas le « sourcing », mais plutôt le « trading ».

Deux approches différentes

Essayons donc de comprendre ce qu’est l’autre manière de commercer : qui sont ces importateurs qui alimentent le marché ?

Essayons donc de comprendre ce qu’est l’autre manière de commercer : qui sont ces importateurs qui alimentent le marché ?

Parfois des Allemands et surtout des Hollandais, traditionnellement de grands voyageurs et de grands commerçants. Ils ont gardé cette culture du commerce international, et sont très présents sur le marché du fruit sec.

Et comment se fournissent-ils ?

À la base, il y a des producteurs, qui cultivent et font souvent sécher leurs fruits eux-mêmes. Puis ils sont démarchés par des acheteurs qui sillonnent les villages et les marchés. Ils achètent des lots puis les revendent à un autre acheteur qui regroupe ces lots… Ainsi de suite, avec parfois trois ou quatre intermédiaires, jusqu’à une personne qui est l’exportateur : c’est un opérateur qui dispose d’un atelier de conditionnement ou une petite usine, et qui est apte à rendre les fruits consommables en les lavant, triant, calibrant, en les mettant en carton jusqu’à obtenir un produit de qualité dite « saine, loyale et marchande ».

On arrive en Europe…

Une fois passées les frontières, les fruits secs arrivent chez l’importateur, qui revend à des traders… ces derniers étant en contact avec des industriels ou des grossistes, qui revendent enfin aux magasins… Au final, la chaîne est extrêmement complexe ! Et chaque intermédiaire perd à chaque étape un peu de l’origine du produit et de la confiance qu’on devrait avoir envers le producteur.

Un type d’approvisionnement dont on a déjà entendu parler concernant le café, ou le cacao…

Oui, sachant qu’un des problèmes de ce système, c’est bien sûr l’aspect social. À partir du moment où un importateur se sert selon ses intérêts du moment et choisit de privilégier une filière au détriment de celle qu’il a cautionnée l’année précédente, il crée des difficultés chez ces gens-là. Ma démarche avec « Direct Producteurs », c’est de créer des partenariats sur le long terme. On s’engage sur la durée, sur des volumes, sur des niveaux de prix minimum. Tout cela leur donne de la visibilité.

Traites-tu directement avec chacun d’eux ?

« Direct producteurs », ne veut pas dire qu’on travaille directement avec l’agriculteur, car ce n’est pas possible, mais avec son groupement. Parmi tous les niveaux qu’on a évoqués précédemment, on n’en garde que deux : ceux qui cultivent, et celui qui rend le fruit de qualité « saine, loyale et marchande ». C’est un schéma ultra court.

On peut légitimement penser que cette filière courte favorise des prix bas, est-ce le cas ?

Il peut y avoir de gros écarts de prix entre ces deux manières différentes de travailler, mais dans les deux sens. Du fait qu’on est en connexion directe avec les agriculteurs, on est parfois moins cher. Mais on peut aussi avoir un niveau de prix plus élevé, à cause d’événements purement spéculatifs ou financiers. Un exemple au hasard : si l’Azerbaïdjan dévalue sa monnaie, les importateurs achèteront les noisettes là-bas, moins chères, et les stockeront… Alors que nous resterons sur notre programme turc, parce que nous sommes engagés avec des gens, et sur un prix.

Si on écarte toute considération pécuniaire, sociale ou relationnelle, trouve-t-on des différences de qualité entre des produits achetés à des importateurs et ceux qui proviennent de filières partenaires ?

Oui. Prenons l’exemple des risques possibles en Turquie : les parcelles agricoles y sont très petites, conséquence historique de transmission des terres par les parents à de nombreux enfants. Un producteur qui travaille en bio peut très bien avoir de ce fait autour de lui des plantations en conventionnel, qui peuvent être à l’origine de contaminations de pesticides, en cas de vent par exemple. Un autre utilisera la cuve du village pour traiter ses plantations avec une pulvérisation végétale, laquelle cuve aura aussi servi à un autre pour pulvériser des insecticides… Si ces agriculteurs ne sont pas suivis, ils peuvent commettre ce type d’erreurs. L’expérience montre que les lots bio achetés anonymement sur les marchés sont ainsi plus souvent contaminés que ceux émanant de programmes.

As-tu mis en place des soutiens techniques qui permettent aux agriculteurs de ne pas être livrés à eux-mêmes ?

Je m’appuie dans chaque pays sur des personnes qui suivent les projets au quotidien. En Turquie, ce sont quatre ingénieurs agronomes, en Espagne un, au Sri Lanka un également…

« Direct producteurs » sur tous les continents

Rentrons dans le détail des différentes filières que tu suis à travers le monde : comment choisis-tu tes projets avant de t’engager ?

Nous prêtons attention à trois critères, qualitatifs, sociaux et environnementaux :

Nous prêtons attention à trois critères, qualitatifs, sociaux et environnementaux :

– On s’engage sur des qualités, des variétés, des terroirs, avec parfois des microclimats particuliers : nous avons par exemple choisi la noisette d’Akça Koça, une petite ville de Turquie, parce qu’elle y est moins grasse qu’ailleurs ; elle rancit donc moins. Nous avons aussi choisi des cultures de figues en montagne, parce que les conditions climatiques plus rudes font « souffrir » les arbres, qui développent de ce fait des fruits très riches en arômes, etc.

– Mais chaque projet a aussi une dimension sociale : un producteur d’abricots secs qui travaille en plaine à proximité d’une ville n’a pas de difficulté à écouler sa marchandise. Nous préférons nous engager avec des agriculteurs de montagne, plus isolés, qui n’ont pas accès au marché, et fédérer ainsi des villages entiers. Nous travaillons avec « Happy village », une vaste organisation initiée par un Turc, qui regroupe ainsi 750 agriculteurs sur 141 villages. Dans ces villages qui se tournent quasi intégralement vers le bio, la formation et le soutien sont bons, et on n’a pratiquement pas de risques de contaminations.

– Environnemental : au Sri Lanka par exemple, on essaye de restaurer la biodiversité de la forêt équatoriale. En Espagne, notre projet sur l’amande vient en aide à une vallée qui se désertifiait parce qu’elle n’était pas rentable. Le fait de passer en bio a complètement inversé le phénomène, et les agriculteurs reviennent sur leur exploitation.

Quand ces trois éléments sont réunis, on peut sympathiser… et commencer à se retrousser les manches !

S’il en manque un, ou deux…

S’il en manque un, ou deux…

Cela peut arriver ! Prenons l’exemple de la noix de macadamia en Australie. C’est tout autre chose… On n’a pas le même intérêt social dans un pays comme celui-là, mais la relation que l’on entretient avec notre couple de producteurs est très belle : Christine et Colin travaillent à l’Est du pays, à proximité de la plus grande forêt primaire d’Australie. Je les apprécie beaucoup, ils vivent dans leur ferme, très isolés, et… c’est carrément Crocodile Dundee ! Les kangourous passent sur la terrasse quand on prend le thé, les koalas sont accrochés aux eucalyptus à deux pas de là… Ces gens-là sont très soucieux de ce qu’ils font, on est parfaitement dans l’esprit avec eux.

Fruit par fruit

Un mot sur quelques fruits secs emblématiques : on commence par l’amande, que tu évoquais à l’instant ?

Un mot sur quelques fruits secs emblématiques : on commence par l’amande, que tu évoquais à l’instant ?

C’est le fruit sec le plus consommé, et on a une belle histoire sur ce fruit avec Fedérico, un agronome espagnol. Fedérico habite le village de Villena, dans la vallée de Piñoso. Un endroit où il fait plus froid que dans le reste de l’Espagne, ce qui est un problème pour un arbre précoce comme l’amandier, car il y avait très souvent des gelées lors de la floraison. Trop de récoltes étant subitement anéanties, les producteurs délaissaient la vallée et partaient essayer de vivre en ville. Fédérico a trouvé une solution en travaillant la variété d’amande Guara en agriculture biologique, à la place des variétés Valencia qu’on cultive généralement. Non seulement sa culture est compatible avec le climat, mais elle permet de n’avoir quasiment aucun fruit amer, ce qui est le gros problème de l’amande. Le projet a commencé avec 12 producteurs, et on en compte aujourd’hui 250 ! On a stoppé l’exode rural, repeuplé une vallée et développé un fruit qui est une superbe alternative à l’amande californienne, laquelle envahit le marché alors qu’elle est irriguée, trop lointaine, et pour tout dire pas très bonne.

La noix de cajou ?

La noix de cajou ?

On trouve de la noix de cajou bio au Brésil, en Inde, au Vietnam, en Côte d’Ivoire… Pourquoi avoir choisi le Sri Lanka ? Parce qu’ailleurs, la majorité des noix de cajou est passée à l’eau bouillante puis décortiquée à la machine, en usine, ce qui a deux incidences : la première, c’est qu’en l’ébouillantant, on modifie sa composition nutritionnelle. Mais avec ce traitement, on perd aussi la fonction sociale de ce produit, qui était pour les femmes de producteurs de casser à la main la noix de cajou, avec l’aide d’un marteau. En supprimant cette technique, on crée de la précarité sur les exploitations. Le Sri Lanka est un des rares pays à être resté fidèle à ce mode de cassage des noix. Comme ils cultivent la meilleure variété, elle a de plus un côté crémeux, très plaisant, qui lui est propre.

Ce projet donne-t-il lieu à une certification en commerce équitable ?

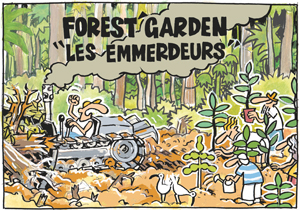

Non, parce que pour cette filière-là, nous avons fait un autre choix. J’ai rencontré là-bas un agronome, Vicky, impliqué dans un programme, Forest Garden. Comme dans beaucoup de régions équatoriales, le Sri Lanka est doté d’une forêt magnifique. Comme souvent, cette forêt est détruite par l’agriculture, et on déplore la disparition de nombreuses espèces endémiques.

Avec l’association Forest Garden, Vicky met en place une vraie démarche scientifique et replante méthodiquement des anarcadiers (noix de cajou), papayers, manguiers, ananas, avec des ruches au milieu pour polliniser… Il reconvertit les agriculteurs un par un. On s’est associé à ce projet plutôt que de mettre en place une certification équitable destinée à des producteurs qui, dans ce cas-là, vivent correctement de leur travail.

Avec l’association Forest Garden, Vicky met en place une vraie démarche scientifique et replante méthodiquement des anarcadiers (noix de cajou), papayers, manguiers, ananas, avec des ruches au milieu pour polliniser… Il reconvertit les agriculteurs un par un. On s’est associé à ce projet plutôt que de mettre en place une certification équitable destinée à des producteurs qui, dans ce cas-là, vivent correctement de leur travail.

Quels sont les programmes qui bénéficient d’une garantie équitable ?

La Turquie, même si certains prétendent qu’on ne devrait pas l’octroyer, parce qu’il s’agit de l’Europe. Mais il y a vraiment une Turquie à deux vitesses, avec de grandes artères commerçantes dans certaines villes, et des villages pauvres et très reculés… Il suffit d’aller leur rendre visite en plein hiver quand ils essayent de se réchauffer avec un simple feu pour comprendre que beaucoup ont besoin d’aide. Une garantie « bio équitable » y est vraiment légitime. On a également une réflexion en cours sur un programme bioéquitable en Equateur, pour les bananes séchées. La banane est une culture tenue majoritairement par des multinationales. Mais il y a aussi quelques petits producteurs, qui ont du mal à faire leur place. Les fruits séchés permettent de réguler la production, et c’est une bonne opportunité pour eux. Nous travaillons sur la variété de banane Grosmichel, qui donne de moins bons rendement que la Cavendish, mais qui est plus intéressante aux niveaux nutritionnels et gustatifs lorsqu’on la sèche.

Puisqu’on est sur la banane, tu proposes un produit peu courant mais vraiment excellent, les bananes chips. Equateur, aussi ?

Puisqu’on est sur la banane, tu proposes un produit peu courant mais vraiment excellent, les bananes chips. Equateur, aussi ?

Non, Philippines ! Sur l’île de Mindanao. Pour la culture, ce ne sont pas de grandes plantations, mais quelques bananiers parmi d’autres arbres, ici ou là. Les paysans préparent eux-mêmes ces bananes chips. La banane verte est coupée en rondelles, enrobée de miel, puis frite à l’huile de coco – beaucoup plus intéressante que l’huile de palme – dans une grande bassine chauffée avec des bagasses de sucre de canne. Ils obtiennent ainsi une confiserie traditionnelle, qu’on trouve sur les marchés locaux. La banane chips n’est pas spécialement diététique, mais c’est un régal !

Un mot sur les pignons de pin ?

Un mot sur les pignons de pin ?

On compte deux pôles de production : la Chine et le bassin méditerranéen, avec deux variétés différentes. La variété chinoise est moins bonne, mais moins chère, et faisait donc de l’ombre aux pignons méditerranéens. Il se trouve qu’une maladie liée à la consommation de pignons de pin chinois est apparue, la « pignonite », qui laisse une forte amertume en bouche parfois pendant de longues semaines, et perturbe la perception du goût. Problème : tous les importateurs sont depuis revenus aux pignons méditerranéens, et les prix ont flambé… Pour notre part, nous travaillons de manière planifiée en alternant les provenances espagnoles et turques pour une raison bien précise : la culture du pignon de pin donne lieu à un pic de production tous les trois ans, et nous régulons en fonction de ces pics.

Outre le plaisir gustatif, y a-t-il un intérêt à la consommation de fruits secs ?

Il faut en moyenne cinq kilos de fruits frais pour obtenir un kilo de fruits secs. On conserve quasiment tous les minéraux et toutes les vitamines du fruit, à part la vitamine C. Notons que les nouvelles récoltes arrivant à l’automne, on consomme donc ce concentré de nutriments en hiver, pile lorsqu’on en a besoin, ce qui tombe doublement bien parce que c’est à cette période que les fruits secs sont gustativement les meilleurs !

Il nous reste à nous délecter de tout ça… En attendant, tu nous as bien faits voyager !

Il nous reste à nous délecter de tout ça… En attendant, tu nous as bien faits voyager !

Je suis content d’avoir apporté ces quelques informations à vos lecteurs. C’est un peu dommage de faire 90% du travail, et de ne pas partager toutes ces histoires… Merci de me donner l’occasion d’aller au bout de la démarche !

Si tu avais à citer un disque, un livre, un tableau ?

– Un disque de Barry White. Sa musique me calme, m’apaise, et je l’emmène souvent avec moi en voyage.

– J’ai passé mon enfance à lire des bouquins d’explorateurs… Je citerais volontiers Humboldt, David Néel, Livingston, Jack London, Amundsen…

– Tous les matins, en allant travailler, je passe devant la Sainte Victoire… Toujours changeante selon la lumière, je ne m’en lasse pas… et je comprends ainsi d’autant mieux Cézanne, qui la peinte de si nombreuses fois !

JM